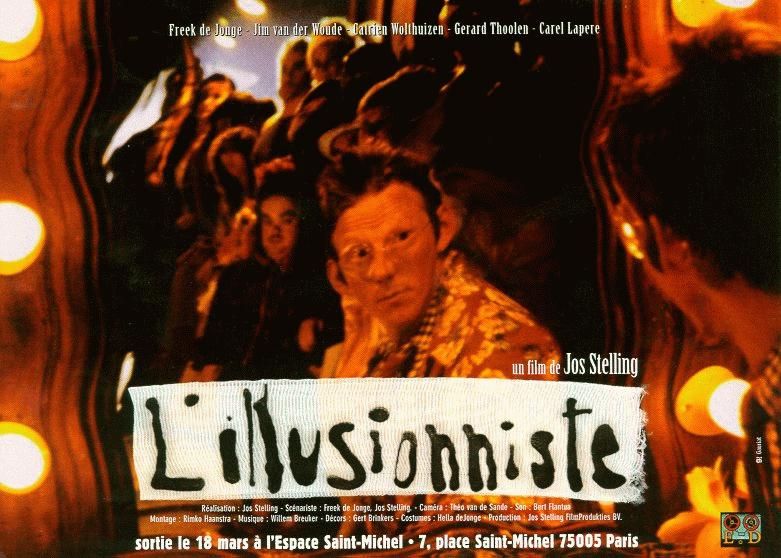

Ури Гершович «Иллюзионист» Йоса Стеллинга: сюжет и замысел

Этот сюрреалистический фильм, в основу сценария которого легла пьеса «Трагедия», написанная Фриком де Йонгом (сыгравшим главного героя), может показаться хаотичным нагромождением различных образов. Между тем, в нем прочитывается вполне определенный сюжет и достаточно сложное высказывание, касающееся природы творчества и путей формирования художника.

Фильм начинается с эпизода, в котором некий артист (Фрик де Йонг) проваливает свой номер на публике. Причина провала в том, что его двойник (Джим ван дер Вуд) — позднее мы будем воспринимать этих персонажей как братьев — намеренно перерезал необходимые для представления провода. Этот двойник глумится из зала над артистом, затем сам появляется на сцене и препровождает провалившегося в странный металлический ящик, который оказывается дверью в прошлое или чем-то вроде комнаты воспоминаний. Так мы перемещаемся в детство героя, и все дальнейшее оказывается своеобразным воспроизведением биографии, приведшей его на сцену. Восстановим вкратце сюжетную канву.

Оказавшись в мире детства героя, мы видим двух братьев — они одинаково одеты, спят в одной кровати, ездят на одном велосипеде. На мой взгляд, гениальным является решение Стеллинга использовать взрослых актеров для изображения мира детства. Тем самым подчеркивается дистанция по отношению к этому миру — он лишь воспоминание. Другой замечательный ход — нарисовать этот мир с помощью череды буквализированных метафор наподобие «из чего они сделаны, мальчики…»: душная, тесная домашняя атмосфера, стук швейной машинки, озабоченная хозяйством мать с тираническими наклонностями, смешливый отец не от мира сего, дед-скряга, река, велосипед, мельница, куры. Чем же заняты братья, кроме нелепой рыбалки с отцом? Один обнаруживает мух, другой их убивает и коллекционирует, пересчитывает. Странный образ, мы к нему вернемся позднее. Зададимся другим вопросом: что означает столь тесное сосуществование двух братьев, их похожесть? Этот вопрос, конечно, возникает в свете начала фильма, где один из братьев мешает другому и видится не столько братом, сколько двойником. Ответ, по-видимому, довольно прост: это один герой, два брата — две различных стороны героя, проявившиеся уже в детстве.

Забегая вперед, отметим, что в дальнейшем такое понимание найдет свое подтверждение в неявных указаниях автора. Я имею в виду номера автобуса, на котором в продолжение фильма ездит главный герой — Gen. 4:9-13, NB-16-10. Если обратить на них внимание, не остается сомнений, что это ссылки на соответствующие стихи Писания — Быт. 4:19-13 и Числ. 16:10. Первая ссылка на историю с Каином и Авелем, вторая — о конфликте Кораха (Корея) с Моисеем. Парадигматический конфликт братьев дополняется еще одним конфликтом двоюродных братьев в борьбе за первенство. Каин убивает Авеля, а в результате второго конфликта гибнет Корах. Восходящая к Филону Александрийскому традиция интерпретации Писания видит в конфликте Каина и Авеля борьбу двух начал в человеке:

…Есть две несовместимых и враждебных друг другу точки зрения: одна возводит все к уму как вождю нашему в мыслях и чувствах, в движении и покое; другая же следует за Богом как за своим творцом. Одну олицетворяет Каин, чье имя означает «обладание», ибо он думал, что обладает всем, а другую — Авель, чье имя толкуется как «все возводящий к Богу». Обеих вынашивает одна мать — душа, но едва они появятся на свет, их нужно разлучить, ибо враги не могут сосуществовать ни одного мгновения… (Филон Александрийский. «О рождении Авеля и о том, как приносили жертвы Богу он и его брат Каин». Пер. О.Л. Левинской)

Йос Стеллинг по-своему интерпретирует этот конфликт и, чтобы подчеркнуть, что речь идет не только о Каине и Авеле, приводит вторую ссылку, где Моисей говорит, обращаясь к Кораху: «Он приблизил тебя и с тобою всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь ещё и священства» (Числ. 16:10). У Стеллинга две стороны героя — это два «я»: мечтательное, фантазийное, устремленное к вымыслу, художественное и критическое, исследовательское, старающееся иметь дело с реальностью. До поры до времени два «я» нашего героя мирно уживаются. Конфликт начинается после того, как одно из этих «я» (мечтательное) заражается вирусом искусства. Это происходит при посещении представления иллюзиониста, которому помогает поражающая воображение героя ассистентка. Мечтательное «я» очаровано и рвется в эту сферу (онанирует, глядя на фотографию ассистенки иллюзиониста — образ искусства). Критическое, исследовательское «я» негодует и противится (изрезал фото дивы). Устремленное к реальности «я» заигрывает с живой девочкой, не признавая мечтательный онанизм, которым продолжает заниматься фантазер. Возникший конфликт показан предельно просто: братья буквально борются, вцепившись друг в друга (одна из наиболее сильных сцен фильма). Интересно, что направленное на исследование реальности «я» оказывается в худшей ситуации в этом реальном, по-дурацки тесном мире, нежели бегущий реальности мечтатель, причем, не исключено, что по вине последнего. Дотошному исследователю, коллекционеру мух, не обращающему внимание на то, что, убивая муху, он дает оплеуху матери, не замечающему, что, заигрывая с живой девочкой, он заходит слишком далеко, достается от жизни: его лупят мальчишки, его бьют взрослые, к нему применяют санкции. Его выдавливают, вытравливают из нашего героя, оставляя мечтательное «я» в одиночестве. Но, по-видимому, только так он способен переносить окружающую его действительность.

И вот мечтатель вырос и покидает дом, уезжает учиться. Сшитый из той же материи, что и занавесы в доме, костюм, — его провинциальность. Он едет учиться искусству, иллюзионизму. Мельком замечаемый им в автобусе мир сродни сумасшедшему дому: придурковатая девочка, солдат-идиот, вдовушка-квакушка (Заметим, что это мироощущение проявит себя в дальнейшем). На автобусе с упомянутыми выше номерами он въезжает прямиком в цирк.

Однако, мир искусства, к которому он так стремился, оказывается жестоким. Его ждут разочарование (искусственная рука дивы) и растерянность. От него чего-то хотят, все его куда-то гонят, чего-то требуют. Он, выбиваясь из сил, выделывает какие-то па, не понимая, что именно он должен сделать. Он затравлен, его положение — это положение человека, висящего под потолком на канате и не имеющего возможность спуститься, ибо внизу лежит огромная змея (образ провинциала, затравленного богемным истеблишментом и острой конкурентно-враждебной атмосферой, гремучей змеёй цехового сообщества).

Мать спасает сына из этой безвыходной ситуации. Она как бы выволакивает его из мира искусства и стремится ввести в реальную жизнь, освободив от иллюзий. Она «везет его в мир», но мир в этом фильме — это сумасшедший дом. В этом мире наш герой новичок, он плохо ориентируется в нем: слышится пальба пушек, ветви страшат каким-то грозным уханьем, мать, выбивающаяся из сил ради денег (снова прекрасный своей минимализмом детский образ — погоня за убегающим кошельком), какой-то неведомый зверь, с которым надо бороться (игрушечная крыса — морок борьбы за существование). По-видимому, мать полагает, что освободиться от иллюзий поможет воссоединение мечтателя с его вторым, критическим, направленным на реальность «я». Но это самое критическое «я» не приемлет матери, стремится избавиться от её гнета — и его снова связывают смирительной рубашкой.

В мире — в сумасшедшем доме — «лечат» психоанализом Фрейда и трепанацией черепа (что, возможно, одно и то же). Вылеченные сумасшедшие превращаются в «нормальных» идиотов. Обнормаленных можно узнать по шраму на лбу. В этом мире нашему герою не остается ничего другого, как изучение анатомии мозга.

Тем временем гибнет мир его детства. Самоубийство отца — возможно, вследствие расставания с сыном. Сюрреалистические похороны с расклеенными повсюду объявлениями «ищем таланты» наводят на мысль о зарытом в землю таланте. Нечаянное убийство матери, пытавшейся вызвать в сыне милого мечтателя-иллюзиониста, словно угрызения совести: «довел мать своими фокусами». Буквальное разрушение дома детства.

Взрослея и изучая психоанализ, наш герой в ипостаси мечтателя понимает, что его второе, загнанное в смирительную рубашку «я» естествоиспытателя станет «нормальным», то есть будет подвергнуто бытующей в этом мире (сумасшедшем доме) операции. Он решается спасти его (себя). Кстати, когда он вторично попадает на территорию сумасшедшего дома, его уже гораздо меньше пугает этот мир. Он видит, что именно стоит за угрожающим наклоном ветвей, кто палит из пушек, что за зверь эта самая крыса борьбы за существование.

Окончательная драма состоит в том, что его встреча со вторым «я» возобновляет застарелый конфликт. Ужасающим образом уже прооперированное «я» одолевает «я» мечтателя, превращая именно его в «нормального» человека. Но это же гибель художника, это потеря способности к иллюзионизму… Кошмар! Способно ли это обнормаленное, получившее ненавистную прививку психоанализа существо творить? — как бы спрашивает себя автор (образ автора).

Вернемся к началу фильма — в нем фиксируется ситуация, когда критик в художнике перечеркивает его художественный акт. «Представление не состоялось из-за критика во мне самом» — как бы говорит исповедующийся художник. Он стоит перед публикой со своим кукольным страусом и двойником за кулисами и ждет… А затем отправляется в историю своего становления, чтобы уже эту историю превратить в художественное высказывание.

Трагичность всей этой истории состоит в том, что единственным творческим актом является ретроспективный рассказ художника о собственной «судьбе», приведшей к обнормаленному художественному «я», в то время, как критическое «я» выходит из-под власти нормы, то есть становится доминантным. Но если настаивать на художественном высказывании, то этого критика следует удушить… Порочный круг, невозможность достичь гармонии двух составляющих…

Такова сюжетная канва фильма. Несколько слов о двух важных образах — очки с толстыми стеклами и мухи. Мухи — это своего рода «складки» реальности, которые могут пробудить творческий акт, их замечает мечтатель, художник, а убивает и классифицирует критик. И сам фильм — история становления художника — в конечном счете, такая складка. Поэтому он заканчивается прихлопыванием мухи на семейном портрете. Что касается очков, то в них герой адекватен самому себе (и то, и другое его «я»). Но зато он неадекватен миру, и с точки зрения мира выглядит смешно и нелепо: «Сколько можно смотреть на все сквозь розовые очки!» Фиаско в мире искусства, в частности, завершается разбитием очков… Однако сняв очки, наш герой, с непривычки, ориентируется еще хуже. Парадокс заключается в том, что без очков (без детского своеобычного взгляда) он не может творить, не может реализоваться как художник, но и своеобычность аналитико-критического взгляда тускнеет. Отсюда напряженная борьба братьев за очки.

В заключении заметим, что суть фильма не сводится к реконструированному сюжету, но без подобной реконструкции эту суть не понять. В широком смысле речь идет о драме духовного становления любой, нащупавшей ниточку самосознания личности. Становящееся самосознание всегда раздвоено, что является следствием открытия мира в себе, противостоящего тебе в мире. Вместе с тем, оно характеризуется непременной тоской по цельности, предчувствием своего воспарения, которое сопровождается тоской и страхом перед лицом вероятности его неосуществленности: ты словно видишь, как это могло бы быть, и вроде бы чувствуешь, что это возможно, но вместе с тем натыкаешься на препятствия, сначала как бы досадные и случайные, а затем — надсадные. Ты ждешь и предощущаешь свое воспарение, превращение куколки в бабочку (не зная, будет ли это воспарением тебя над миром или воспарением мира в тебе), но оно всякий раз срывается и оказывается недостижимым. Почти всегда при этом, твоим «порохом» являются вынесенные из детства впечатления — те, что складно ложатся в историю возникновения твоего самосознания — но они же в виде комплексов и предрассудков являются препятствием.

Стеллинг говорит об этом языком «овеществленных» метафор, его язык отличен от того, что принят в кино, родственном литературе. В этом фильме не говорят: здесь не словесные метафоры, а вещественные, визуальные. Это, помимо всего прочего, придает всему «рассказу» иронический характер, не отменяющий трагичности и силы драмы борения героя.